En la montañita

Cuando tenía diez años, vivía en un pueblo llamado Landeta. Mi calle era la Manuel Belgrano y tenía la suerte de que en la misma cuadra vivían muchos chicos y chicas de la escuela. Regresábamos todos juntos de clases y después de dejar el guardapolvo y la mochila en nuestras casas, nos juntábamos en una plaza al final de esa calle y jugábamos hasta que el sol se escondía tras una pequeña montaña de escombros que allí había.

La plaza no era la única ventaja de vivir sobre la Manuel Belgrano de Landeta. La otra era que justo frente a mi casa vivía el ser más hermoso del planeta: una chica angelical, tres años mayor que yo, de pelo negro y ojos celestes, que se llamaba Fernanda Toso. La historia que quiero contar transcurre durante su última semana en Landeta.

"El viernes nos mudamos", nos dijo un lunes en la plaza.

Mi pequeño mundo se congeló.

"¿Adónde?", preguntó una de las chicas.

"¿Importa?", intenté decir en mis pensamientos, pero la pregunta resignada debió haber salido de mi boca porque todos se quedaron mirándome.

Mi pequeño mundo congelado ahora se desmoronaba.

"El padre de Fernanda es gerente del Banco Provincia", me explicaba mi papá mientras yo lloraba en mi pieza. "Los van mudando cada dos años para que no se hagan amigos de la gente del pueblo en el que están y terminen dándole un crédito a cualquiera". Mi papá me miraba satisfecho con su explicación, como si a mí me importara el banco, los préstamos o lo que puede hacer o no un gerente en la sucursal de un pueblo de mil quinientos habitantes.

Cuando me dejó solo, metí la mano en el bolsillo para sacar el pañuelo arrugado y lleno de mocos secos que siempre tenía ahí, pero percibí algo más: un papel doblado. Lo abrí; era una carta de Fernanda: "Te espero en la montañita para ver juntos el amanecer. Voy a ir todos los días".

Los ojos se me secaron. ¿Había entendido bien la carta? Fernanda, mi Fernanda, iba a estar el martes a la madrugada, el miércoles a la madrugada, el jueves a la madrugada y el viernes a la madrugada sentada en la montañita de la plaza, esperando ver el amanecer, y me invitaba a verlo con ella un día. En mi lógica, eso podía significar una sola cosa: quería llevarse un recuerdo de nuestro pueblo, quería su primer beso y quería que se lo diera yo.

La primera noche no pude dormir por la ansiedad. Me despertaba y miraba el reloj despertador que había sacado de la caja, colocado sobre mi mesita de luz y enchufado por primera vez desde mi cumpleaños. Los números rojos, luminosos, atravesaban la oscuridad y llegaban a mi cara: dos de la mañana, tres y treinta y cinco, cuatro cero uno. El último que recuerdo fue un cinco y cincuenta y nueve y fue recién ahí cuando me quedé dormido. No lo oí cuando sonó a las seis y media, exactamente quince minutos antes de la hora en que, según mi calendario, saldría el sol. Me despertó mi mamá, como todas las mañanas, con el tiempo justo para ir a la escuela.

Durante los recreos no me atreví a mirar a Fernanda; ella charlaba con sus amigas. Luego del timbre de salida, cuando el grupo que caminaba todos los días por la calle Belgrano emprendió el camino de regreso, yo fingí atrasarme devolviendo un libro a la biblioteca. Ese día no fui a jugar a la plaza.

Los inconvenientes se sucedieron noche a noche como si el destino se empeñara en evitar mi encuentro romántico, mi despertar al amor.

La madrugada del miércoles mi hermanita lloró toda la noche porque tenía cólicos. La madrugada del jueves hubo una gran tormenta, se cortó la luz y mi reloj despertador se reinició: cuando me desperté, cuatro ceros de color rojo con dos puntos en el medio parpadeaban ante mí.

La madrugada del viernes, mi última oportunidad, me encontró durmiendo en la cama de mis papás. Ya sé, me tendría que haber negado, pero mi mamá usó conmigo su fórmula secreta: "¿No quiere venir mi príncipe a ver una película con nosotros?". Hasta los once años la palabra "príncipe" ejerció en mí una fuerza mágica. No dormí en toda la noche, esperando la hora indicada. Pero subestimé el esfuerzo que me llevaría escabullirme de su cama sin despertarlos y cuando logré salir de la casa, los rayos de sol ya proyectaban algunas sombras.

Llegué corriendo a la plaza y antes de subir la montañita, vi que Fernanda Toso se estaba besando con Hernán Fittipaldi, otro de los chicos de la cuadra. Creí oír literalmente cuando mi corazón se rompía, pero resultó ser una ramita que pisé involuntariamente mientras caminaba hacia atrás, como si hubiese visto un espectro.

Al otro día, cuando Fernanda ya estaba rumbo a un nuevo pueblo, me enteré de que le había dejado la misma carta a todos los varones de la cuadra y que se había pasado la semana en una maratón de besos. Incluso, me dijeron, hubo amaneceres en los que más de un invitado llegaba a la montañita y en lugar de agarrarse a trompadas (que es lo que un verdadero amante habría hecho, lo que yo habría hecho), respetuosamente hacían fila.

Este cuento fue escrito para el concurso #amancer de Zenda.

El asado de los reyes (audio)

En la última clase del taller la profe cerró la clase leyendo un cuento de mi último libro.

Tuve suficiente reflejos como para apretar rec en el celular, así que se los comparto:

(de fondo se escucha el ruido de la lluvia)

(la profe enfatiza las palabras ritual y rictus porque fuero palabras que estuvimos mencionando en la clase)

Cuentos leídos

Después de una entrevista en la radio, le propuse a los conductores que pasen un cuento mío por programa y aceptaron.

Ese mismo día pregunté en Twitter si había algún locutor/a que quiera hacerme el favor de leer algunos textos míos porque yo leo falta. Seis segundos después obtuve una respuesta. Alguien que no conocía, alguien con quien nos seguíamos desde hacía solo un día, se ofrecía para el trabajo.

Estos son los cuentos leídos que se transmitieron antes de que termine el año:

PD: estoy preparando un nuevo libro de cuentos para imprimir en febrero y ya se puede precomprar http://booklaunch.io/jjconti/carne-de-los-dioses

La prueba del dulce de leche (un cuento regalo de cumpleaños para mi amigo Ale)

Era otoño de 2003 o 2004. Estábamos en la cocina del departamento estudiando Análisis Matemático 1 cuando Ale propuso hacer un corte. Levantamos los apuntes y pusimos un mantel a cuadros rojo. De la heladera sacamos manteca y un tarro de dulce de leche. Yo puse la pava para preparar café y le dije a uno de los otros que busque el pan en la bolsa de tela que colgaba de la pared.

Los otros eran el Chapa, el Chami y Dimitri. Ellos y Ale estudiaban Ingeniería Industrial. Yo estudiaba Ingeniería en Sistemas, pero preparaba con ellos algunas materias comunes.

El Chapa debía su apodo a la imposibilidad de que el resto de los habitantes del mundo universitario, alumnos, docentes y no docentes, pronuncien su apellido: Schlapbach.

Del Chami no estoy seguro de recordar bien su apodo, así que a falta de uno mejor, voy a usar ese en este relato. Lo único que recuerdo del Chami eran sus brazos peludos. Un par de ramas con frondosa vegetación. Pelos negros y duros. Era como si tuviera cejas en los brazos.

Algo parecido me pasa con Dimitri. No estoy seguro si ese era su nombre. Recuerdo sí, que tenía un nombre imponente, con fuerza, un nombre que no era común en personas de nuestra edad. Bien podría haberse llamado Tritón o algo por el estilo. No recuerdo. Solo recuerdo que tenía una melena de rulos que le llegaban a la mitad de la espalda.

Repasando entonces, los personajes de la historia somos: Ale y yo, compartiendo un departamento de estudiantes, alguien con un apellido raro, alguien con brazos peludos y alguien con rulos hasta la espalda.

Ale, el Chapa, el Chami, Dimitri y yo, luego de haber estado haciendo ejercicios de derivadas e integrales por unas tres horas decidimos hacer un corte para merendar.

Los cuchillos sobrevolaban el mantel como pequeños aeroplanos bimotores y todos hablábamos a la vez.

---Pasame el cuchillo.

---No ese no, el de untar.

---Alcanzame la manteca.

---Cortame una rodaja.

---Dulce de leche, por favor.

---¿Toman con leche el café?

---Yo sin nada, ni azúcar.

En un momento dado solo se escuchaban los maxilares trabajar. La armoniosa melodía fue interrumpida con un anuncio:

---Voy al baño ---dijo el Chami.

Unos minutos más tarde, lo volvimos a escuchar.

Su voz era como de ultratumba, porque venía del baño, escalaba la puerta entreabierta, atravesaba el pasillo, doblaba hacia la cocina y nos llegaba ya bastante amortiguada:

---¡No hay papel!

Ale, sin dejar de atender al pan con manteca y dulce de leche que estaba preparando le contestó de forma automática:

---Usá el bidet.

El Chami hizo como que no escuchaba y volvió a pedir:

---¡Traiganme papel, que se terminó!

Entonces yo, que conocía esa sensación de impotencia, ese estar parado con las piernas tan separadas como permite el pantalón bajo, las rodillas algo flexionadas, sosteniendo la levedad del ser con una mano en el picaporte del lado de adentro, yo, que había estado ahí, me levanté y le busqué un rollo.

Cuando el Chami volvió a la mesa, había cierto desconcierto en sus ojos. Interrogación.

---¿Vos usás bidet, Ale?

---Sí, es lo mejor que hay. Mucho más higiénico que andar limpiándose con un pedazo de papel.

---Pero… pero… el bidet lo usan las minas… ---balbuceó.

---Yo no soy mina y lo uso ---contestó Ale, serio.

Parecía que la diferencia estaba saldada, pero el Chami seguía incrédulo.

Se planteó entonces ahí, en el medio de la cocina, con las rodajas de pan untadas como mudos testigos, una batalla intelectual. Se encontraban dos escuelas. La escuela del papel higiénico y la escuela del bidet.

El Chami y Ale empezaron a discutir, dando cada uno sus argumentos. Gritaban, gesticulaban.

Que el chorro limpia mejor, decía uno.

Que el chorro limpia de más, replicaba el otro.

Que el papel raspa, decía uno.

Porque el papel que usas vos es berreta, decía el otro.

Cuando intentaron hacernos partícipes, el Chapa, Dimitri y yo, miramos para otro lado y no nos dimos por aludidos. No teníamos una posición tan firme en la materia.

Los dos oponentes seguía exponiendo sus argumentos y en un momento dejaron de presentar ideas probadas para ponerse a teorizar sobre el asunto.

Que la cantidad de papel gastado y la ecología.

Que los litros de agua desperdiciados y el papel reciclado.

Que el calentamiento global.

Que la extinción del pez rana.

El café que quedaba en las tazas ya se había enfriado y parecía que el enfrentamiento no tendría fin. Pero algo pasó.

De repente, sorprendiéndonos a todos con una jugada definitiva, Ale le untó dulce de leche con un cuchillo en el brazo al Chami, arrancó una hoja de su cuaderno y le gritó:

---¡Tomá, dale, sacate el dulce de leche con este papel!

Ale y Juanjo en los años de universidad

Ale y Juanjo en los años de universidad

Paredón (un cuento de fútbol)

Hoy, emitiendo.net, un sitio de El Salvador (que junta miradas de todas las latitudes para contar historias nuevas, distintas, originales, a través de crónicas, fotografías, videos o cuentos) publicó mi último cuento: Paredón.

El primer romántico (un cuento por el día de la mujer)

En una aldea al lado de un río, hace cientos de miles de años, vivía

Urgh. Le habían puesto ese nombre porque ese había sido el ruido que hizo

su madre cuando Urgh salió de entre sus piernas. El idioma era sencillo

por esos días. Por ejemplo, «dolor» se decía «arrgh» porque ese era

el quejido que alguien había hecho cuando se le cayó una piedra en el pie.

Así como el idioma era sencillo, las relaciones entre humanos también

lo eran. De chico Urgh había visto cómo trataba su papá a su mamá y

en la adolescencia intentó hacer lo mismo. A pesar del hecho de que sus

compañeros lo practicaban regularmente y comentaban las satisfacciones

obtenidas, a Urgh le hacía un poco de ruido eso de elegir una hembra del

montón, pegarle un garrotazo en la cabeza, arrastrarla de los pelos hasta

el interior de su cueva y en la oscuridad poseerla.

Lo había intentado un par de veces, pero el resultado nunca había sido

como lo esperaba. Una vez golpeó muy despacio y la hembra se despertó

mientras era arrastrada, lo mordió y huyó corriendo. Otra vez golpeó muy

duro y la hembra no se despertó más. Tenía que haber una técnica mejor.

Urgh estaba cavilando estas ideas, sentado, con un pie en el río, cuando

Eigh se le acercó y empezó a beber agua. La miró un buen rato hasta que

se animó a hacer la pregunta que tenía en su cabeza desde hacía tiempo.

---Eigh, ¿a ustedes les gusta que les peguemos en la cabeza?

Eigh lo miró atónita, como si hubiese dicho una blasfemia, pero luego se

inclinó para un costado, como si estuviera pensando y le contestó.

---No, la verdad que no. Por lo menos a mí no. Creo que a mi mamá y a mis

hermanas tampoco.

---¿Y qué te gusta, Eigh?

---No se... las flores. Las de color lila.

Urgh se fue corriendo y en menos de un minuto regresó con un racimo de

flores lilas mezcladas con un poco de pasto y tierra que había arrancado. Le

extendió el brazo a Eigh y se las dio.

---Tomá, para vos.

Eigh desconfió un poco, pero luego las tomó. Se las acercó a la nariz

y las olfateó. Se sonrió y un color rojo le brotó de las pálidas

mejillas. Miró a Urgh y volvió a sonreír. En ese momento Eigh sintió

un incontenible deseo de saltar encima de Urgh. Pero no lo hizo.

---Bastante bien ---le contestó---. Los hombres tienen que ser así, dulces.

---¿Dulces?, ¿como las naranjas? ----preguntó Urgh y se chupó el antebrazo

para investigar a qué sabía.

---No, no dulces así. Suaves.

---¿Como los conejos?

---¡No, Urgh! Suaves, así ---Y acarició la mejilla peluda de su compañero

con el dorso de su mano.

Urgh se puso muy nervioso e instintivamente tanteó el suelo en busca de

su garrote.

Eigh se dio cuenta de estos movimientos e instintivamente le tomó la

mano y se la apoyó en su pecho. Los dos cavernícolas se miraron y se

sonrieron. Luego se fundieron y fue la primera vez que Urgh poseyó a una

hembra. Eigh por su parte, había disfrutado de esa miel de la que solo había

probado unas gotas cuando se despertaba de los garrotazos. Esa noche se fueron

a vivir a la misma cueva. Urgh se había convertido en el primer romántico.

Al otro día, Urgh, fascinado con su descubrimiento, no veía la hora

de seguir experimentando. Inventó nuevos regalos y conquistó a muchas

jovencitas del valle. Collares de diente de sable, bocadillos de mamut

y perfumes de distintas flores que no servían para comer. Su índice de

conquistas era tan superior al de sus amigos garroteros que pronto todos

empezaron a pedirle consejos. Ese día incluso se fueron a una aldea vecina

a probar sus técnicas. Urgh pasó de ser el primer romántico a ser el

primer casanova.

Volvió a su cueva muy entrada la noche, cansado y extasiado. Eigh lo

esperaba en la puerta con el garrote que él había dejado.

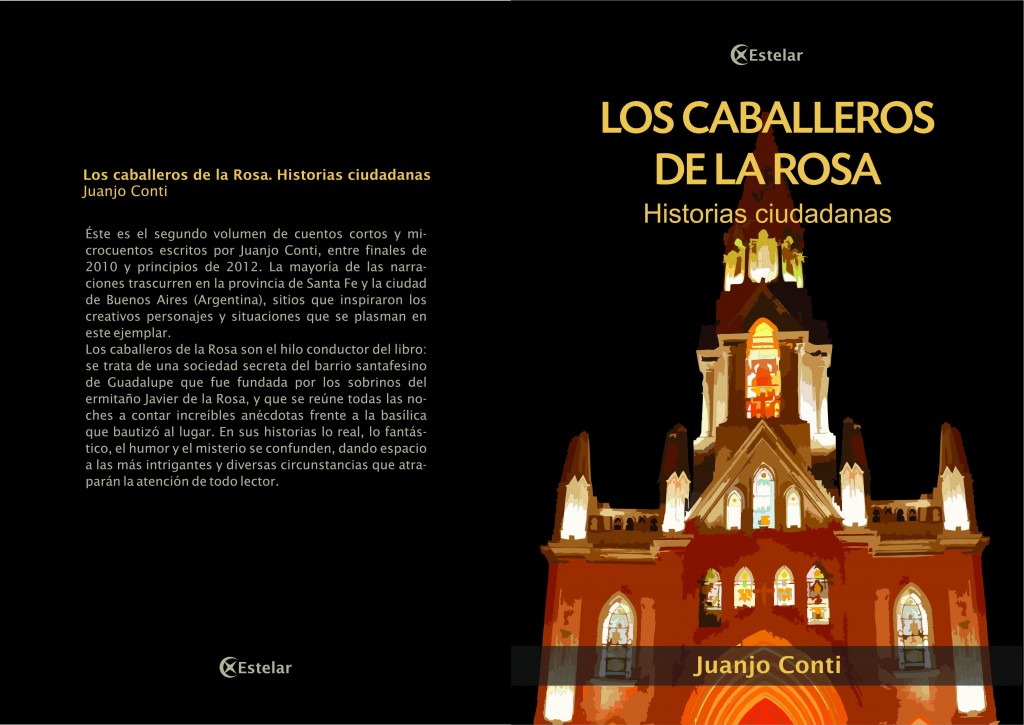

Versión digital de Los caballeros de la Rosa

Se despertó

Se despertó en el medio de la noche abrazado a su esposa. Se puso las pantuflas y camino hasta el baño.

Cuando regresó, se vio durmiendo abrazado a su esposa.

Por no despertarse, se fue a dormir al sofá.

La convención

El 22 de agosto de 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe una reunión muy particular. Esta tuvo lugar en el salón de convenciones del hotel Los Silos, ubicado en el puerto de la ciudad, junto al casino.

Si se lo miraba desde lo pisos superiores, el lugar era un campo de frutillas. Las caperuzas cubriendo las cabezas de todas las invitadas casi no dejaba ver el gris del mármol que pisaban.

Había caperucitas de alma y caperucitas de profesión. Había caperucitas quinceañeras y caperucitas que ya eran abuelas.

Estaba, por ejemplo, la reconocida actriz Lucía Vertucci, protagonista del éxito Caperucita y el motochorro. E incluso estaba Caperucita Rosa, cuyo nombre de bautismo era Carlos.

En total eran más de 200 personificaciones del legendario personaje de rizos dorados y sonrisa inocente.

El objetivo de la convención era dividirse las rutas para ir a visitar a las correspondientes abuelitas, ya que en una ciudad tan chica, muchas se encontraban cuando tenían que perderse y eso no era ninguna gracia en los cuentos. No sabían quien era la organizadora de semejante reunión, pero todas coincidían en que era una estupenda idea.

Cuando el maestro de ceremonia se disponía a hablar, la música bajó, las luces se atenuaron y todos hicieron silencio. El orador se aclaró la garganta tosiendo y su tos retumbó en toda la sala. Se acomodó las gafas sobre las puntiagudas orejas y tomó entre sus manos cuatro o cinco hojas de papel. No había empezado la primer oración de su discurso cuando caperucita, una, notó que las puertas se habían cerrado y que de la espalda del maestro de ceremonia asomaba una horrible, enorme y peluda cola de lobo.

Este cuento es una actividad del taller El brillo de la palabra. La consigna consistía en llevar el cuento de Caperucita Roja a otro lugar u otro tiempo, incorporando elementos de humor.